“グローバル・スペシャリティファーマ”としてのブランド確立にAWSを活用。協和発酵キリン 情報システム部長に聞く「安定運用」の真意:ITでビジネスを変革。デジタル時代のテクノロジリーダーたち(2)(1/3 ページ)

IT活用の在り方が収益・ブランドに直結するデジタル時代、エンジニアの役割はどのように変わっていくのだろうか? 本連載では、ITでビジネスをけん引する各業種のテクノロジリーダーたちを取材。今回は協和発酵キリン 情報システム部長の篠田敏幸氏に、同社独自のシステムアーキテクチャやAWS活用の真意を聞いた。

基幹系システムを含めてクラウドへの全面移行を展開

がん、腎、免疫疾患を中心とした領域で、抗体技術を核にした新薬を継続的に創出。日本発の“グローバル・スペシャリティファーマ”になることを事業ビジョンに掲げる協和発酵キリン。2008年に協和発酵工業とキリンファーマとの合併で発足した同社は、医薬事業を核とした協和発酵キリングループとして事業を展開。グループの連結売上高は約3334億円(2014年12月期)、従業員数は7424人(連結ベース)という規模を誇る。

グループを支える情報システム部門は約50名で構成。旧協和発酵工業時代から続く「データ中心アプローチ(Data Oriented Approach)」に沿ったシステムにより、同社の新薬創出やグローバル展開を強力に支援している。

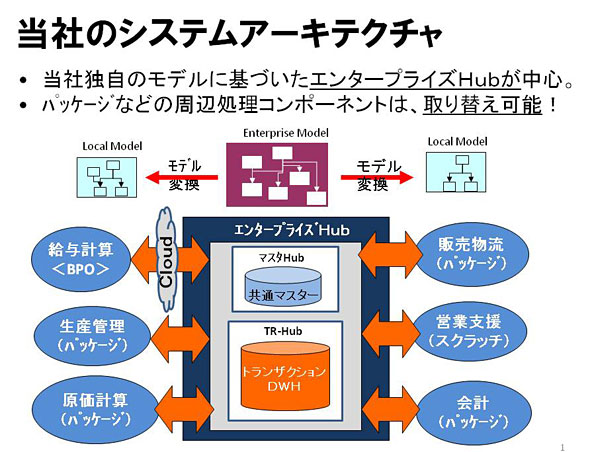

現在は「エンタープライズHub」と呼ばれるデータハブシステムを中心に、各種業務システムを疎結合するアーキテクチャを構成。このアーキテクチャを活用しながら、基幹系システムを含めて「Amazon VPC」への全面移行を展開中だ。協和発酵キリンで情報システム部長を務める篠田敏幸氏に、同社のシステムアーキテクチャの中身と意義を詳しく伺った。

「医薬品の安全を担保する仕組み」をシステムにも適用

編集部 医薬事業というと、高度な信頼性を大前提に、医療従事者の多様なニーズに迅速・柔軟に応えなければならない非常にシビアかつセンシティブなビジネスだと思います。こうした中、貴社ではどのような戦略で市場に臨んでいらっしゃるのですか?

篠田氏 弊社の場合、国内だけではなく海外の患者さんも含めて、「病気と闘う全ての人の願いや望みに応えよう」という思いを基にグローバル展開を進めています。グローバル展開するメガファーマが複数ある中で、特定の病気にフォーカスして、抗体技術を核にした新薬開発をすることで、独自の強みを持つ“グローバル・スペシャリティファーマ”になろうと、世界にブランドを訴求しています。

ただ近年は、特定の病気の新薬開発力だけではなく、開発のスピードも強く求められています。状況に応じて「いかに短期間で開発し、市場に提供するか」という課題は、医薬品開発の世界でも大きなテーマとなっているのです。製品を素早く開発・リリースする仕組みを支える上で、ITシステムの重要性は一層増していると思います。国内拠点のシステムだけではなく、買収した海外企業とのシステム統合をどう行っていくかなど、新しい課題も出てきています。

編集部 医薬品開発に求められるITシステムの要件とはどのようなものなのでしょうか?

篠田氏 まずは安全性です。医薬品そのものの安全性はもちろんですが、その開発・管理を支えるシステムそのものも、安全かつ信頼性が高いこと、品質が高いことが求められます。

医薬事業では、こうした「業務プロセスとそれを支えるシステムが、定めた品質を満たし、確実かつ安全に業務を遂行できること」を高いレベルで保証するために、その保証内容を文書化し、実現した証拠を継続的に残すなど、品質保証の一連のプロセスを「コンピューターシステムバリデーション(以下、CSV)」と呼んでいます。「コンピューターシステムそのものの適格性を保証するルール」を作り、動作を保証するわけです。

われわれ情報システム部だけではなく、品質保証部門が医薬事業に対する影響度を考慮して保証内容に許可を出し、品質を確実に担保するという仕組みです。具体的には、「バックアップは取っているか」「障害が起こったときにリカバリができるか」など、システムの品質に問題が生じやすいリスク項目を基に、品質担保のベースラインを作り、CSVの計画を立てます。それを実現できるようシステムを設計し、実装に移していくわけです。

実装に至るまでの各作業ステップで品質保証部門のチェックが入り、品質保証部門のゴーサインがなければ先に進められないルールとしています。つまり、業務の安全性・確実性が担保できない限り、システムの利用には決して至らない形です。

編集部 システムの安定運用というと、例えば「稼働率を監視してプロアクティブに対策を打つ」といったアプローチも重視されていますが、まずは業務に支障を来さないような、障害を起こさないための明確な品質基準があるわけですね。

篠田氏 「障害を起こさないため」というより、「万一、障害が起こったときも確実にマネジメントできるか」「万一、プログラムのバグがあったとき、どう是正するか」など、「障害が起こっても確実に対応できる」ことを担保するという考え方です。障害が起こることを前提に、それでも安全・確実に業務を遂行できる設計・実装をしています。こうした考え方は製造業の基本要件ですが、それをコンピューターシステムの世界で実現しているわけです。

ホストコンピューター時代から受け継ぐデータ中心アプローチ

編集部 では貴社が以前から堅持している「データ中心アプローチ」という考え方と、それを実現している「エンタープライズHub」について、あらためて教えていただけますか?

篠田氏 データ中心アプローチを採用したのは1982年のことです。ホストコンピューターを使った情報システム改革のプロジェクトにおいて、自社内にあるデータのデータ構造を整理して静的データモデルを作りました。このデータをマスターとして各種業務システムで利用していたのですが、われわれはこれを引き継いで、システムのオープン化とともに分散型のスタイルに移行したのです。

具体的には「マスターHub」と「トランザクションHub」からなるシステム連携基盤「エンタープライズHub」を整備し、それを使って各種業務システムを連携させる構造に移行しました。マスターHubはマスターデータの管理、トランザクションHubは各種業務システムを連携する基盤です。

このエンタープライズHubでシステムインターフェースを確立しているため、周辺の業務システムは状況に応じていつでも取り換えることができる仕組みとしています。各種業務システムをリプレースする際のシステム並行稼動でも、トランザクションHubをベースにテスト環境と本番環境の切り替えを行いました。マスターHubによりデータの同一性を、トランザクションHubによりトランザクションの同一性を保証できる仕組みですから、システム更新の際は特に役に立ちます。

編集部 データ中心アプローチをとることの狙いとは何だったのでしょうか?

篠田氏 マスターデータを統一することで、「データを使う業務」と「それを支えるシステム」が変わっても柔軟に対応できることです。クライアント・サーバーの時代に入ってシステムを作り直すときも、マスターの統一は堅持してきました。業務ごとに勝手なマスターを作り出すと、各種業務システムの連携においてトランザクションがつながらなくなります。重複を排除して統一することで、そうした問題を防止してきたのです。

具体的には、ホストコンピューター時代に確立した一つの共通マスターがあり、共通マスターを登録する部署も決めています。ユーザー部門の代表として最初に経理部門が設定し、それを経理と情報システム部が共同で管理する体制です。こうしたデータ中心アプローチは企業そのものの個性を表すものだとも考えています。

編集部 「企業そのものの個性を表す」とは、どのような意味なのでしょうか?

篠田氏 そもそもコンピューターの世界は目に見えない仮想の世界です。「物理の事象をどのように汎化してデータとして表すか」――この表し方に“企業活動の動き”が写像として現れるという意味です。そしてデータの構造を整理しておくことは、すなわち企業構造を維持することと同じです。こうしたことは、われわれの先輩たちがホストコンピューター時代に築き上げたスタンスですが、それが今、システム開発・運用の文化になっているわけです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

協和発酵キリン 情報システム部長 篠田敏幸氏

協和発酵キリン 情報システム部長 篠田敏幸氏 「マスターHub」と「トランザクションHub」からなるシステム連携基盤「エンタープライズHub」の概念図(資料提供:協和発酵キリン)

「マスターHub」と「トランザクションHub」からなるシステム連携基盤「エンタープライズHub」の概念図(資料提供:協和発酵キリン) 「データには企業活動の動きが写像として現れる。データの構造を整理しておくことは、すなわち企業構造を維持することと同じ」

「データには企業活動の動きが写像として現れる。データの構造を整理しておくことは、すなわち企業構造を維持することと同じ」