データセンターに訪れる“新たなステージ”の話:SDN時代の幕開け(2)(1/3 ページ)

「VMware」や「OpenStack」の登場により、大きく変化しつつあるデータセンターインフラの世界を探訪する本連載。第2回では、初回のSDNからさらに視野を広げ、「SDDC(Software-Defined Data Center)」をめぐる動きをたどる。

「SDN時代の幕開け」と題し、データセンターインフラに起きた変革とその将来像について解説する本連載。前回はイントロとして、「サーバ仮想化技術の登場」から「SDNの誕生」に至るまでの流れを紹介した。

第2回となる今回はさらに視野を広げ、「SDN(Software-Defined Networking)」や「SDS(Software-Defined Storage)」などの複数領域のトレンドが結集し、データセンターの運用効率や柔軟性、ビジネスへの即応性の向上を目指そうとするビジョン「SDDC(Software-Defined Data Center)」へと向かう大きな流れを見ていこう。

仮想化がデータセンターの“サイロ”を変革

前回も触れたように、“仮想化技術”の登場は、サーバのみならず、ストレージやネットワーク領域におけるアーキテクチャにも大きな変革をもたらした。従来のデータセンターにおける各レイヤーのハードウェアの標準化とコモディティ化が進み、現在ではハードウェアレイヤーを抽象化・統合・最適化するための“ソフトウェア技術”が、データセンターインフラ市場における付加価値と差別化の中心的な役割を担うようになってきているのだ。

「サーバ仮想化」の普及に加え、「SDS」「SDN」といった技術の登場により、データセンター運用における“オーケストレーション”や“自動化”の実現に向けた新たなステージに入る準備が整ったといえるだろう。今回は、この“新たなステージ”たる「SDDC(Software-Defined Data Center)」をめぐる動向について解説していく。忙しい皆さまのためにポイントをあらかじめまとめておくと、以下のようになる。

キーポイント

- サーバ市場はx86アーキテクチャの登場とサーバ仮想化ソフトウェアによって根本的に変革された。サーバ仮想化市場ではヴイエムウェアが最大のシェアを持つリーダーだが、マイクロソフトのHyper-V、レッドハットのKVM、そしてOpenstackコミュニティーもそれぞれサーバ仮想化の選択肢を提供している。

- ソフトウェアによる抽象化技術の成熟が進んだことにより、ストレージおよびネットワーク市場でも大規模な変革が起き始めた。

- ストレージ市場は、ハイブリッドストレージ、SDS、オールフラッシュアレイ、そしてハイパーコンバージドアーキテクチャなどのさまざまなアプローチによる激しいイノベーションと競争の時代にある。

- ネットワーク市場はサーバやストレージの進化に取り残される状況が続いていたが、進化・成熟した新たなSDNのアプローチが一般企業においても普及し始めた。これにより、これまで保守的で変化に対して脆い領域だったネットワークの運用にも「シンプルさ」や「スピード感」といった変革がもたらされようとしている。

- Software-Defined Data Center(SDDC)のビジョンは、こうしたサーバ、ストレージ、ネットワークを最適化する商用ソリューションが出そろったことで、フェイスブックやアマゾン、グーグルといったハイパースケールプレイヤーだけでなく、プライベートクラウドを導入する一般企業においても現実のものとなりつつある。

SDDCの旅はサーバ仮想化から始まった

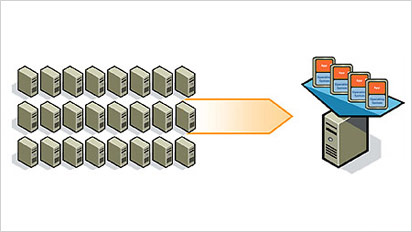

前回解説したSDNともオーバーラップするが、SDDCの実現を求める旅が始まったのは、2001年にヴイエムウェアが発売した、業界初のOSレスのベアメタルハイパーバイザー「VMware ESX」が登場してからだった。ESXの重要性は、「1台のサーバでは常に1つのアプリケーションを動作させる」というそれまでの標準的なサーバインフラの構築モデルを崩したことにある。これにより、それまで実に85%が遊休状態にあったといわれるサーバリソースを有効活用できるようになったのだ。

仮想化のキラーユースケースとなったサーバ統合

ESXによるサーバ仮想化を開始したIT部門は、すぐにサーバ統合のメリットを享受することになる。同じサーバ上で動作する各VMは独立してカプセル化されており、適切に設計すれば互いにリソースの競合やパフォーマンスの低下を引き起こすことはない。このため、サーバインフラを担当する部門においては、“サーバ統合の比率”が成果を表す勲章になった。1物理サーバ上に10台のVM、さらには1:20、デスクトップ仮想化のユースケースでは1:50にも上る統合比率が見られるようになったのだ。当初、テスト環境や開発環境が対象だった仮想化技術の導入は、こうして本番環境にもすぐに広がっていった。

また、サーバのマルチコアアーキテクチャの進化が進み、ハードウェアのパワーがより強大になるにつれて、仮想化レイヤーはハードウェアのポテンシャルを最大限に生かすと共に、電力消費や発熱を抑えることにも役立った。これにより抑制された機器コストは再び仮想化ソフトウェアのライセンス費用に充てられ、さらに機器コストを削減するという循環を生み出した。こうしてヴイエムウェアは仮想化市場のリーダーとしての地位を占めるようになっていったのである。

vMotionと“計画停止”の終わり

さらに、ヴイエムウェアが2003年に複数の物理サーバ上にまたがって動作するVMの集中管理コンソールである「VMware vCenter」をリリースしたことで、ハードウェアを抽象化することによるもう1つのメリットも明らかになった。「vMotion」と呼ばれる技術により、動作中のVMを停止することなく、ネットワークを介して別の物理サーバ上に移動させることが可能になったのだ。

「アプリケーションを動作させながらVMを物理インフラ上の別の場所に移動させられる」という事実がデータセンターの運用に与えるインパクトは明白だった。すなわち、「サーバのメンテナンスのためのアプリケーションの計画停止」という考え方が一夜にして過去のものとなったのだ。サーバ管理者はVMを動作させたままvMotionで別のサーバに退避させ、サーバのメンテナンスやバージョンアップを行い、終了後にVMを元のサーバに戻すことが可能になった。

このvMotion技術はデータセンターにおけるサーバ運用の迅速性や柔軟性を新たなレベルに引き上げ、vCenterはVM化されたサーバの集中管理とプログラマビリティをもたらした。SDDC実現の道のりに欠かせない重要な2つのステップである。

ハイパーバイザーの選択肢が広がる

このように、サーバのハイパーバイザーの商用化に最初に成功したのはヴイエムウェアだったが、ハイパーバイザーが今後のITスタックの中で重要な位置を占めていくことが明確になってから、市場にはヴイエムウェアのESX以外にも複数の選択肢が登場し始めた。マイクロソフトは2008年に「Hyper-V」を投入し、レッドハットも同じく2008年にLinuxベースのハイパーバイザーである「KVM(Kernel-based Virtual Machine)」の商用ソリューションを提供していた会社を買収、その後「Red Hat Enterprise Linux」にKVMを含めるようになった。こうして、現在のハイパーバイザー市場の主要なプレイヤーが出そろったわけである。これらのハイパーバイザーは、それぞれ「VMware vCloud」「Microsoft Azure」「OpenStack」による各SDDCエコシステムの礎石としても機能している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.