【 df 】コマンド――ディスクの空き領域を表示する:Linux基本コマンドTips(58)

本連載は、Linuxのコマンドについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、「df」コマンドです。

この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

本連載では、Linuxの基本的なコマンドについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、ディスクの空き容量を調べる「df」コマンドです。

dfコマンドとは?

「df」は、ディスクの空き領域(freeスペース)のサイズを集計して表示するコマンドです。引数でファイルやディレクトリを指定すると、そのファイルが保存されている場所の空き領域が表示されます。指定しなかった場合は、現在マウントされている全ての場所について空き領域を表示します。

dfコマンドの主なオプション

dfコマンドの主なオプションは次の通りです。

| 短いオプション | 長いオプション | 意味 |

|---|---|---|

| -h | --human-readable | サイズに応じて読みやすい単位で表示する |

| -H | --si | 読みやすい単位で表示する。ただし、1024単位ではなく、1000単位の値を使用する |

| -Bサイズ | --block-size=サイズ | 指定したサイズの倍数で表示する。サイズは数値または単位で指定する |

| -k | --block-size=1Kと同じ | |

| -m | --block-size=1Mと同じ | |

| -P | --portability | POSIX出力形式(サイズではなくブロックで表示) |

| -i | --inodes | ブロック使用量の代わりにiノード情報を表示する |

| -T | --print-type | 各ファイルシステムの種類を合わせて表示する |

| -t種類 | --type=種類 | 対象とするフォーマットの種類を指定する(例えば「-txfs」でXFSフォーマットの場所だけを表示) |

| -x種類 | --exclude-type=種類 | 対象としないフォーマットの種類を指定する(例えば「-xtmpfs」で種類が「TYPE」ではないファイルシステムのみ表示する) |

| -a | --all | ダミーファイルシステムを含めて表示する |

| -l | --local | ローカルファイルシステムのみを表示する |

| --total | 全体の合計も表示する | |

| --sync | 使用量の情報を得る前にsyncを実行する | |

| --no-sync | 使用量の情報を得る前にsyncを行わない(デフォルト) | |

ディスクの空き容量を調べる

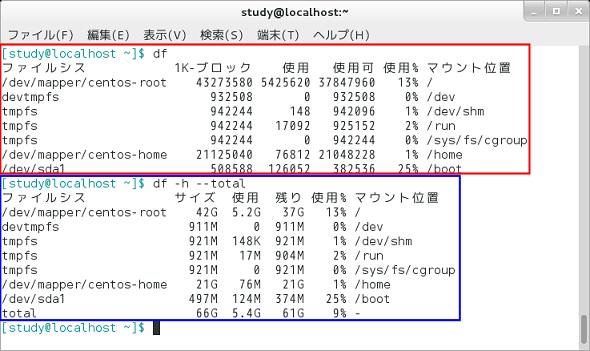

「df」を実行すると、ディスクの空き領域が表示されます。デフォルトでは、1K(1024バイト)のブロックサイズの表示となります。GBなど、読みやすい単位で表示したい場合は、「-h」オプションを使用します。

空き領域は、マウントしているファイルシステムごと、つまり、パーティションごとに表示されます。空き領域の合計を表示したい場合は、「--total」オプションを使用します。

コマンド実行例

df

(ディスクの空き容量を表示する)(画面1の赤枠部分)

df -h

(読みやすいサイズ表記で表示する)(画面1の青枠部分)

df -h --total

(空き領域の合計も併せて表示する)(画面1の青枠部分)

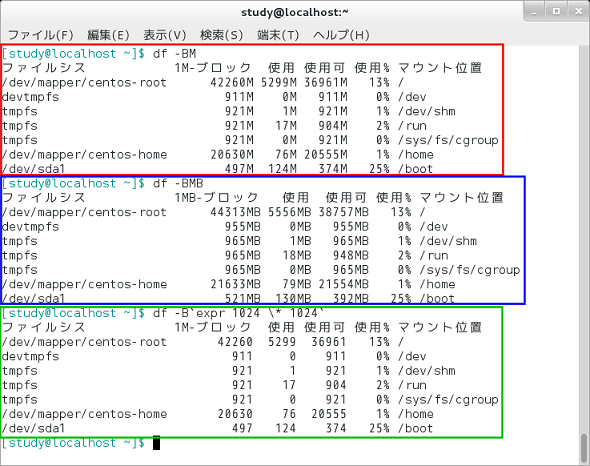

表示単位を変更する

dfは、環境変数「DF_BLOCK_SIZE」「BLOCK_SIZE」「BLOCKSIZE」でサイズが設定されていた場合はそのサイズ、「POSIXLY_CORRECT」が指定されている場合は512バイト単位、いずれも指定されていない場合は1024バイト単位で容量を表示します。

表示する単位を指定したい場合は、「-B」オプションを指定します。単位には、整数値と単位が使用できます。

例えば、「-B1024」ならば1024バイト単位、「-B10M」ならば10M(10*1024バイト)単位で表示されます。「K」「M」「G」「T」「P」「E」「Z」「Y」は1024の累乗で、KB、MB……のように「B」を付けると1000の累乗となります。

コマンド実行例

df -BM

(メガ(1024×1024バイト)単位で表示する)(画面2の赤枠部分)

df -BMB

(メガ(1000×1000バイト)単位で表示する)(画面2の青枠部分)

df -B`expr 1024 \* 1024`

(1024×1024バイト単位で表示する。「expr」は引数を使って整数値を計算するコマンド)(画面2の緑枠部分)

画面2 「-BM」を指定するとメガ(1024キロ)単位(赤枠部分)、「-BMB」を指定するとメガ(1000キロ)単位で表示される(青枠部分)。緑枠部分は、1048576バイト(1024*1024バイト)単位、つまりM単位で表示されている

画面2 「-BM」を指定するとメガ(1024キロ)単位(赤枠部分)、「-BMB」を指定するとメガ(1000キロ)単位で表示される(青枠部分)。緑枠部分は、1048576バイト(1024*1024バイト)単位、つまりM単位で表示されている場所を指定して集計する

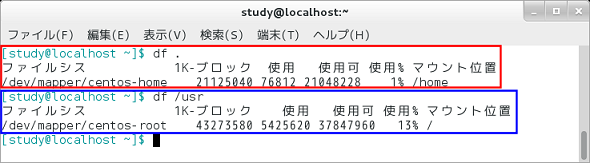

「df ファイル」または「df ディレクトリ」で、指定したファイルやディレクトリが保存されている場所の空き領域が表示されます。

例えば、「df .」でカレントディレクトリを含むパーティションの空き領域を確認できます。表示単位などを指定したい場合は、「df -h .」のように指定します。

コマンド実行例

df .

(カレントディレクトリを含むパーティションの空き領域を表示する)(画面3の赤枠部分)

df /usr

(「/usr」を含むパーティションの空き領域を表示する)(画面3の青枠部分)

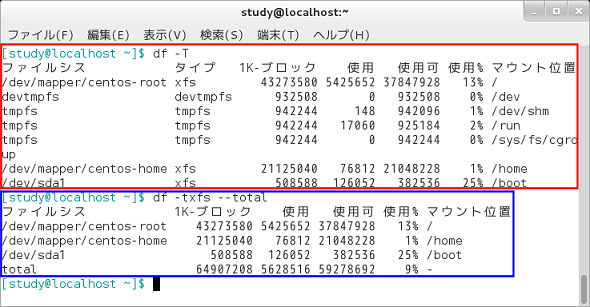

その他、「-t種類」では、ファイルシステムの種類(フォーマットの種類)を指定して集計することもできます。例えば、「df -txfs --total」で、XFSフォーマットのパーティションとその合計が表示されます。

フォーマットの種類を確認したい場合は、「df -T」で空き領域をフォーマット付きで表示するとよいでしょう。

コマンド実行例

df -T

(フォーマットの種類(タイプ)も併せて表示する)(画面4の赤枠部分)

df -txfs --total

(XFSでフォーマットされているパーティションの空き領域と合計を表示する)(画面4の青枠部分)

画面4 「-T」オプションで、「タイプ」列にフォーマットの種類が表示される(赤枠部分)。「-txfs --total」オプションでは、XFSフォーマットされているパーティションの空き領域と合計が表示される(青枠部分)

画面4 「-T」オプションで、「タイプ」列にフォーマットの種類が表示される(赤枠部分)。「-txfs --total」オプションでは、XFSフォーマットされているパーティションの空き領域と合計が表示される(青枠部分)筆者紹介

西村 めぐみ(にしむら めぐみ)

PC-9801N/PC-386MからのDOSユーザー。1992年より生産管理のパッケージソフトウェアの開発およびサポート業務を担当。のち退社し、専業ライターとして活動を開始。著書に『図解でわかるLinux』『らぶらぶLinuxシリーズ』『はじめてでもわかるSQLとデータ設計』『シェルの基本テクニック』など。2011年より、地方自治体の在宅就業支援事業にてPC基礎およびMicrosoft Office関連の教材作成およびeラーニング指導を担当。

関連記事

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.