多数の粒子の相互作用で数学上の問題を解決

日本人研究者らが新方式の量子コンピュータに一歩

2007/11/22

国立情報学研究所(NII)とスタンフォード大学の研究グループは11月21日、従来と異なるアプローチによる量子コンピュータの可能性を開く実験に成功したと発表した。半導体中の水素原子に似た構造を持つ「励起子」(れいきし)を向かい合わせの鏡を使って閉じこめ、励起子を使ってボーズ・アインシュタイン凝縮が起こることを確かめたほか、従来知られていたものと異なる超流動現象を発見した。

実験で新現象を確認したのはNIIとスタンフォード大学の山本喜久教授と宇都宮聖子研究員らのグループ。研究の詳細は英科学誌ネイチャーの11月22日号に掲載される。

計算困難だった量子多体現象

流体の粘性がゼロになる「超流動」や、物質の電気抵抗がゼロとなる「超伝導」といった現象は、量子論的効果がマクロに現れた「量子多体現象」として知られている。

スタンフォード大学 山本喜久教授

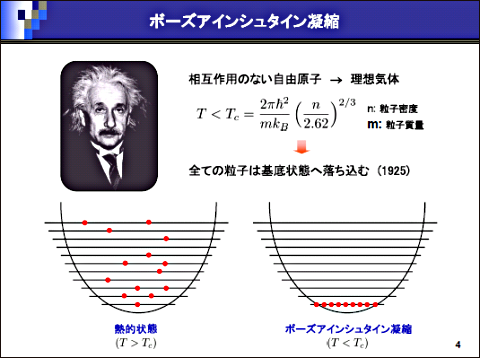

スタンフォード大学 山本喜久教授これらの現象では、系を構成する粒子の大部分はエネルギーレベルが最低の基底状態に一斉に落ち込む「ボーズ・アインシュタイン凝縮」を起こしている。通常、各粒子は基底状態よりも高いエネルギーレベルへと励起され、さまざまなエネルギー状態を持つ状態の間を遷移している。しかし、ある一定温度以下にまで冷却すると相転移が起こり、ボーズ・アインシュタイン凝縮が観察される。

ボーズ・アインシュタイン凝縮を起こして基底状態にある粒子を、山と谷が繰り返す「周期的ポテンシャル」と呼ばれる場に置くと、谷の部分にトラップされる。谷にある粒子は、古典力学的な常識に反して自分が持つエネルギーよりも高い山を越え、あたかも山のトンネルをくぐるように隣り合う粒子と相互作用する。これが超流動や超伝導といった特殊な現象が起こる量子多体現象のしくみだ。

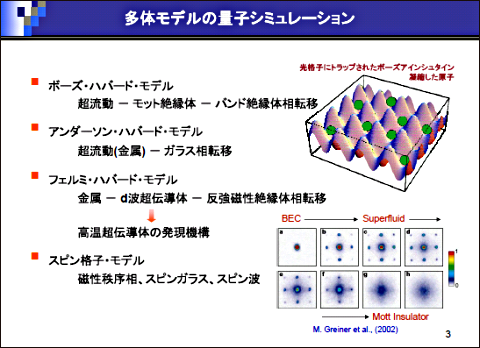

この量子多体現象を扱う数学的モデルとして、ハバード・モデルと呼ばれる方程式が知られているが、その計算は難しく、解析的な研究や、スーパーコンピュータを用いた数値的な研究は困難だった。それが、「高温超伝導の研究が進まなかった原因の1つ」(山本教授)となっていた。今回の実験成果では室温でも量子多体現象を発現させる新しい仕組みを実証。量子シミュレーションと呼ばれる分野で実用への道を開いたという。

ボーズ・アインシュタイン凝縮の概念図

ボーズ・アインシュタイン凝縮の概念図 さまざまな量子多体現象の計算モデル

さまざまな量子多体現象の計算モデル室温でボーズ・アインシュタイン凝縮

山本教授らのグループは「励起子」(エキシトン)と呼ばれる半導体中の粒子でボーズ・アインシュタイン凝縮を実現した。励起子は半導体中で正の電荷を持つ「ホール」(正孔)に、電子が束縛された水素原子に似た粒子。本物の水素原子に比べて励起子のサイズは約200倍、エネルギーも2000倍と大きい。

ボーズ・アインシュタイン凝縮という現象は、1925年にアインシュタインが理論的な予測をしてから実際に観測されるまで約70年かかった。同様に、励起子についても1965年にロシア人物理学者のレオニド・ケルディシュ氏がボーズ・アインシュタイン凝縮が起こると理論的に予測していたが、約40年間、実験的には確かめられていなかった。半導体結晶の不完全性のために励起子に局在性があることや、パウリの排他律と呼ばれる制約のために、ボーズ・アインシュタイン凝縮が起こる前に励起子が崩壊してしまうという問題があった。

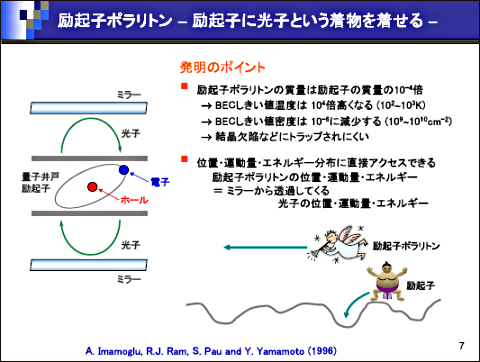

今回発表された実験のアイデアは「励起子に光子の着物を着せること」(山本教授)。量子井戸でトラップした励起子を対向するミラーで挟み込むことで、励起子から放出された光子がミラーに反射して再び励起子に吸収されるという周期的な準定常状態を作った。

半分が光子で半分が励起子の複合粒子は「励起子ポラリトン」と呼ぶ。励起子ポラリトンは、励起子に比べて質量が1万分の1程度と軽い。ボーズ・アインシュタイン凝縮が起こる臨界温度は質量に反比例するため、励起子ポラリトンでは励起子の1万倍高い。励起子で10ナノケルビン(10のマイナス6〜7乗)という超極低温でしか起こらないボーズ・アインシュタイン凝縮が、100〜300ケルビン(摂氏マイナス173〜27度)と室温でも起こる。このため実験が容易という。

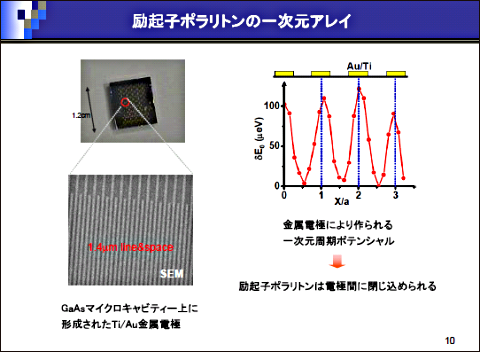

具体的には、「マイクロキャビティ」と呼ばれる数千オングストロームオーダーの微細な凹凸を持つ半導体上に、1.4マイクロメートル単位の電極を櫛状に配列。この電極に電圧をかけることで一次元周期ポテンシャルを作り、電極間に励起子ポラリトンを閉じ込めた。

励起子ポラリトンを使う実験上のメリットには、観測のしやすさにもあるという。ミラーの反射率は100%ではないため、ミラーから少しずつ光子が抜け出てくる。「出てくる光子と励起子には1対1の対応関係があるので、光子を観察することで励起子ポラリトンの運動量や位置、エネルギーを直接知ることができる」(山本教授)。

励起子ポラリトンの概念図。励起子ポラリトンは励起子と光子の複合粒子

励起子ポラリトンの概念図。励起子ポラリトンは励起子と光子の複合粒子 実際に製作した光半導体素子

実際に製作した光半導体素子高温超伝導のシミュレーション実験にも新アプローチ

実験では新たな現象も発見された。ボーズ・アインシュタイン凝縮は、粒子が周期ポテンシャルの谷にいる基底状態で起こるものと考えられていたが、今回の実験では「粒子が周期の谷ではなく山の上で結合する現象も起こっていた。励起状態でのボーズ凝縮が確認されるのは初めて」(山本教授)。凖安定のエネルギー状態でボーズ・アインシュタイン凝縮が起こりえるとは知られていなかったため「何が起こっているのか突き止めるまでに数カ月かかった」(同)という。

励起子ポラリトンによるボーズ・アインシュタイン凝縮は、高温超伝導の研究にも役立つ可能性があるという。高温超伝導は極低温での超伝導と異なる発現機構を持つと考えられている。極低温の超伝導ではクーパー電子対と呼ばれる粒子が電流の担い手となるが、高温超伝導では、金属中の自由電子である「d波」が関係していると見られている。この「d波超伝導体」ではハバードモデルの中でも「フェルミ・ハバード・モデル」と呼ばれるシミュレーションが有効だが、電子のような「フェルミ粒子」ではボーズ・アインシュタイン凝縮が起こらない。しかし、励起子ポラリトンに対して電圧をかけて、電子をホールから強制的に引き離すことで基底状態にある電子が相互作用する系を実験的に作り出し、高温超伝導のシミュレーションが可能になるのではないかという。

新たに発見された励起状態でのボーズ・アインシュタイン凝縮を示す観測結果。左の上の図は基底状態での、下の図が励起状態でのボーズ・アインシュタイン凝縮を示す

新たに発見された励起状態でのボーズ・アインシュタイン凝縮を示す観測結果。左の上の図は基底状態での、下の図が励起状態でのボーズ・アインシュタイン凝縮を示す量子コンピュータ研究の新潮流

研究グループが今回製作した光半導体は、2つの応用研究への道を開いた点で意義があるという。

1つは量子多体現象をシミュレーションする扱いやすい実験手法が確立されたこと。もう1つは数学的な問題を解決する量子コンピュータの新しいアプローチに現実味が出てきたことだ。

これまで量子コンピュータは、量子ビットと呼ばれる単位で情報を扱うモデルで研究が進められてきた。しかし、「メインストリームだが、実験で実現が難しく、数学的モデルにとどまっている」(山本教授)という側面がある。そのため、論理ゲートなど個別に素子を操作する必要があるアプローチに対して、量子多体現象を用いて数学的な問題を解くという新しいアプローチが注目されつつあるという。「量子コンピュータから、量子シミュレーションや量子エミュレーションに研究の重点がシフトしてきている」(同)。ある種の問題では、ボーズ・アインシュタイン凝縮を起こした基底状態と数学的解のマッピングが存在し、新しいタイプの量子コンピュータとして近年注目が集まっているという。

関連リンク

情報をお寄せください:

最新記事

アイティメディアの提供サービス

キャリアアップ

- - PR -

転職/派遣情報を探す

「ITmedia マーケティング」新着記事

「気候危機」に対する理解 日本は米国の3分の1

SDGsプロジェクトはTBWA HAKUHODOのマーケティング戦略組織である65dB TOKYOと共同で、「...

アドビ、Adobe Firefly機能搭載の「Adobe Express」モバイル版アプリを一般提供

アドビは、生成AI「Adobe Firefly」の機能を利用できる「Adobe Express」モバイル版アプ...

2度あることは3度あった GoogleのサードパーティーCookie廃止再延期にアドテク各社がコメント

Googleは2024年末までに完了する予定だったWebブラウザ「Chrome」でのサードパーティーCo...